Die Schloss- und Gartenverwaltung der Residenz Ansbach feiert im kommenden Jahr 300 Jahre Hofgarten Ansbach.

Das Festwochenende findet am 8. und 9. Juni 2024 in Ansbach statt.

https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/garten/objekte/ansbach.htm

Der Schwabacher Historiker Eugen Schöler schreibt in seinem Buch Zocha nachgezeichnet über den Hofgarten Ansbach im Beitrag über die Orangerie Ansbach: „1726-1728 nach französischen Vorbildern errichtet. Innenhausbau 1734 durch Leopoldo Retty. Mansarddach wohl J. D. Steingruber. Im Zusammenhang mit der Orangerie wurde von Zocha der Hofgarten neu angelegt.“ (S. 14). Tatsächlich ist die Baugeschichte des Hofgartens untrennbar mit dem Bau der Orangerie verbunden.

Carl Friedrich von Zocha (1683-1749) war unter der Vormundschaftsregierung der Markgräfin Christiane Charlotte Chef der Bauleitung des Markgrafentums und zugleich engster und persönlicher Vertrauter der Markgräfin, wie Andrea Schödl in dem Triesdorfer Heft Sonderdruck Nr. 7 Markgräfin Christiane Charlotte – Fürstin, Mutter und Frau feststellt: „Unter ihm entstanden eine Reihe von repräsentativen Bauwerken, wie zum Beispiel der Umbau der Ansbacher Residenz (1725-1730), das Schloss Unterschwaningen, die Neuanlage des Ansbacher Hofgartens samt Orangerie (1726) sowie der Bau der Roten Mauer um den Tiergarten in Triesdorf (1723).“ (S. 21f.).

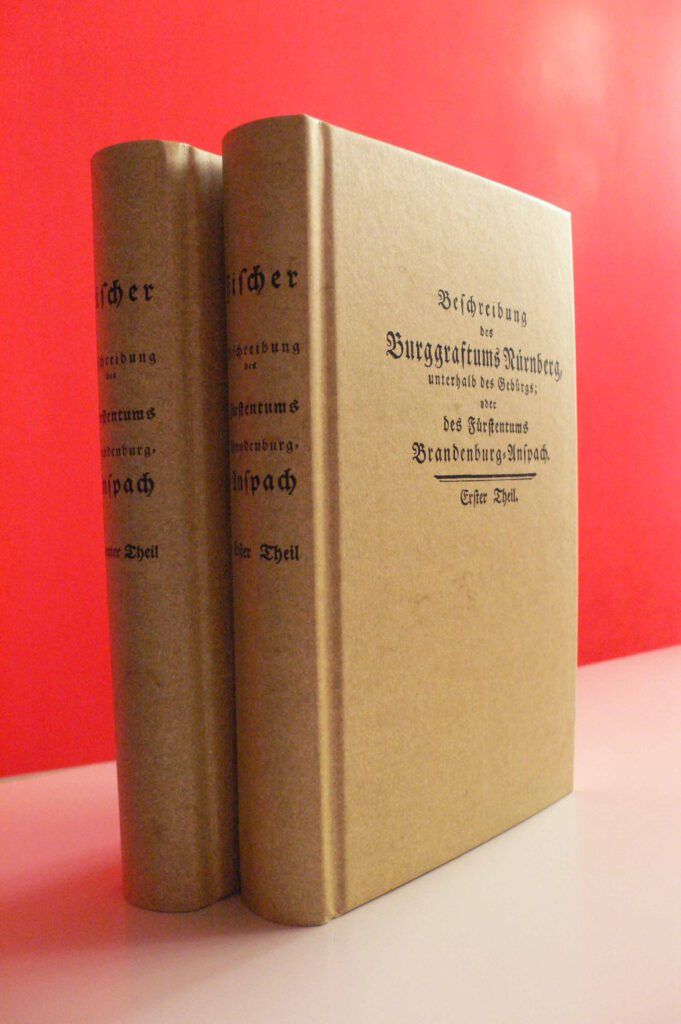

Hofgarten und Orangerie als Einheit sieht auch Johann Bernhard Fischer in seinem Werk Anspach – Geschichte und ausführliche Beschreibung. Der Statistiker und somit Aufklärer Fischer teilt im Jahr 1786 mit:

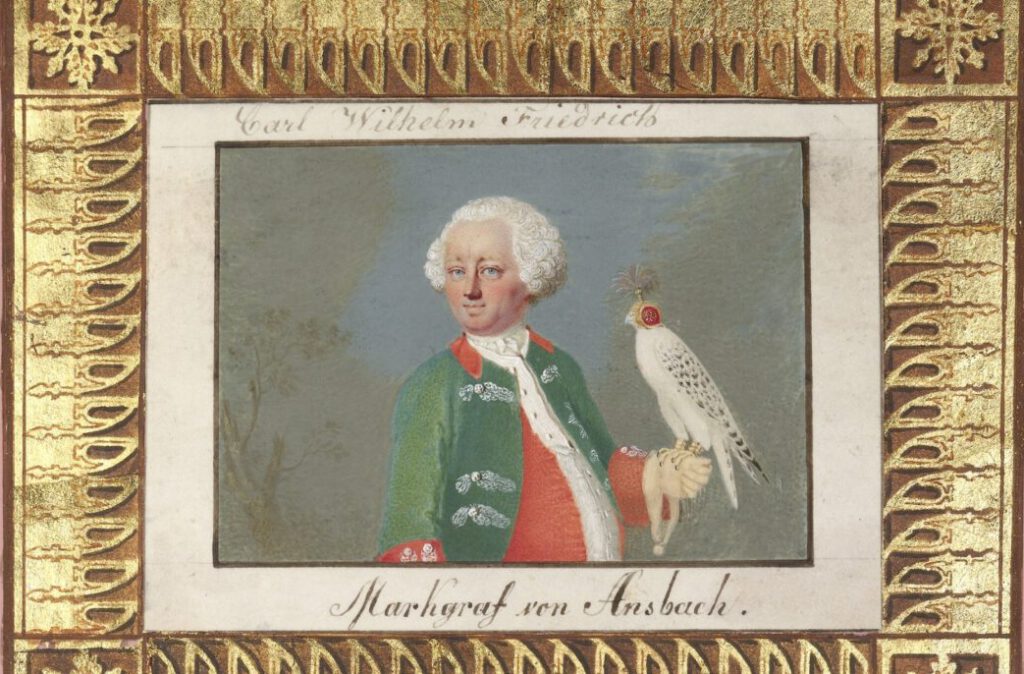

„Der Hofgarten hat eine weitläufige Gröse. Er liegt gleich hinter der Jägergasse, und seine im Jahre 1727. geschehene Anlage nähert sich am meisten dem französischen Geschmacke. Die zwischen einer ausserordentlich schönen im Jahr 1724 gepflanzten Lindenallee eingerichtete Mailbahn ist 1550 Schritt lang. In derselben findet man rechts ein auserlesenes Buschwerk von Buchenhecken, links aber, auser einem weitläufigen Parterre zwey artige Lindenwäldchen und zwischen denselben eine sehr zahlreich mit gesunden und sehr großen Bäumen versehene Orangerie, für welche der höchstselige Herr Markgraf Carl Wilhelm Friedrich ein eigenes kostbares Orangehaus erbauen lies.“ (S. 104).

In ihrem Buch Der Ansbacher Hofgarten im 18. Jahrhundert datiert Ulrike Ankele deshalb den Beginn der Neuanlage des Hofgartens auf das Jahr 1724.

Sie schreibt „Erste Nachrichten über die Neuanlage des Hofgartens stammen aus dem Jahr 1724, als für den Ansbacher und Triesdorfer Garten 4000 Gulden bewilligt werden.“

Ankele bezieht sich dabei auf das Reglement vom 1. Januar 1724, also auf den Haushalt des Markgrafentums Ansbach. Die neuen Linden für Ansbach und Triesdorf also war als erste Maßnahmen für die Neuanlage der markgräflichen Hofgärten in Ansbach und Triesdorf zu sehen.

Literatur:

Ulrike Ankele, Der Ansbacher Hofgarten im 18. Jahrhundert, Ansbach 1990 (=Mittelfränkische Studien Nr. 8 des Historischen Vereins für Mittelfranken e. V.)

Johann Bernhard Fischer, Anspach. Geschichte und ausführliche Beschreibung, Ansbach 1786 (Nachdruck Neustadt an der Aisch 1986)

H. H. Hofmann/Eugen Schöler, Zocha nachgezeichnet, Nürnberg 1999

Andrea Schödl, Markgräfin Christiane Charlotte – Fürstin, Mutter und Frau, Triesdorf 2009 (=Sonderdruck Nr. 7 des Vereins der Freunde Triesdorf und Umgebung e. V.)