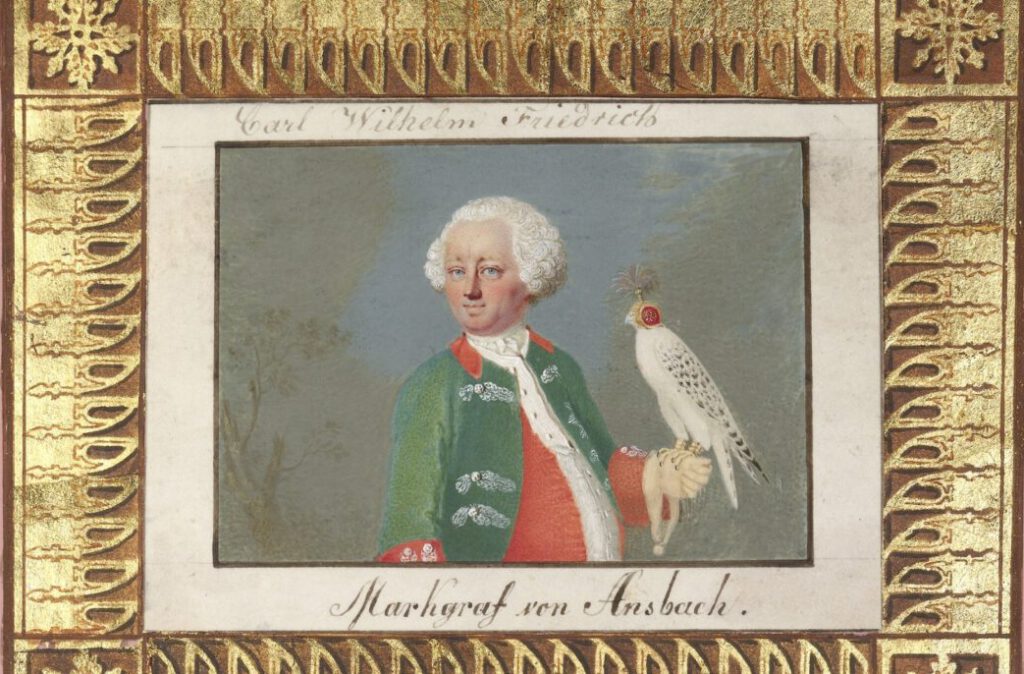

Miniatur des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Ansbach als Falkner

Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen

Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach war ein großer Falkenfreund. Er war es, der das Falkenbuch Friedrichs II. von Hohenstaufen übersetzen und drucken ließ. Vor einigen Jahren widmete sich das Niedersächsische Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg (Oldenburg) zur Sonderausstellung „Kaiser Friedrich II. (1194-1250)“ dieser Übersetzung des Falkenbuchs.

Das Falkenbuch, obwohl im Original „unauffindbar“ (Anne Möller, S. 31), existiert heute in mindestens 14 Handschriften. Die bekannteste und schönste dabei ist die vatikanische Handschrift aus der Biblioteca Apostolica Vaticana in Rom. Diese Handschrift wurde unter dem Titel „De arte venandi cum avibus“ als lateinische Ausgabe erstmals 1596 in Augsburg gedruckt.

Die erste deutsche Ausgabe erschien im Jahr 1756 in Ansbach, nachdem der Gunzenhäuser Pfarrer Johann Erhard Pacius die Übersetzung aus der gedruckten lateinischen Fassungen besorgte. Wohl guter Lateiner, selbst aber kein Falkenfreund, kannte er die falkerischen Fachbegriffe nicht. Um sich zu helfen, fragte er kurzerhand den Falkner von Gunzenhausen um Rat. Dieser, selbst aus den Niederlanden kommend, kannte auch nicht die deutschen Wörter für die Fachbegriffe.

Also übersetzte Pacius die Fachbegriffe des Originals aus dem Lateinischen ins Flämische. So kommt es, dass heute noch unter Falknern die Fachspache eigentlich flämisch ist. „So hat die erste deutsche Druckausgabe des Falkenbuchs entscheidende Bedeutung für die Fachsprache der Falkner in Deutschland gewonnen.“ (Hans-Albrecht Hewicker, S. 146)

In seinem Aufsatz „Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach und die Falkenjagd in Gunzenhausen“ identifizierte Werner Mühlhäußer wahrscheinlich diesen Falkner. Es war Christian Vorbrugg aus Valkenswaard in Brabant (heute: Noord-Brabant/Niederlande).

Quellen:

Hans-Albrecht Hewicker, Friedrich II. als Figur der Falknereigeschichte im deutschsprachigen Raum, in: Mamoun Fansa und Carsten Ritzau (Hg.), Von der Kunst mit Vögeln zu jagen – Das Falkenbuch Friedrichs II. – Kulturgeschichte und Ornithologie, Begleitband zur Sonderausstellung Kaiser Friedrich II. (1194-1250). Welt und Kultur des Mittelmeerraums“ im Landesmuseum für Natur und Mensch Oldenburg, Mainz 2008, S. 137-151

Anne Möller, Die Geschichte des Falkenbuches, in: Mamoun Fansa und Carsten Ritzau (Hg.), ebenda, S. 29-33

Werner Mühlhäußer, Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach und die Falkenjagd in Gunzenhausen, in: Die Falkenjagd des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach (=Triesdorfer Heft Nr. 10 hg. vom Verein der Freunde Triesdorf und Umgebung e. V.). Triesdorf 2018, S. 59-83