UNTERSCHWANINGEN/WEIDENBACH – Über die Markgräfin Friederike Louise von Brandenburg-Ansbach, geborene Prinzessin in Preußen, legte nun der Würzburger Historiker und Autor Dr. Arno Störkel eine Biografie vor, die es in sich hat:

als Prinzessin vom Vater misshandelt, als Ehefrau ungeliebt, als Schwester unbeachtet und um ihr väterliches Erbe geprellt. Die Markgräfin als Opfer der Verhältnisse im 18. Jahrhundert, ohne eigene Handlungsspielräume. Kurz: Friederike Louise, die unglückliche Markgräfin.

Allerdings stellt sich die Frage, ob dieses Bild wirklich zutrifft.

Immerhin erkennt der aktuell beste Kenner der Ansbacher Markgrafen Geschichte ihre Rolle als wichtige Arbeitgeberin an.

Tatsächlich war Friederike Louise eine fürstliche Unternehmerin. Und nicht nur das: Sie war erfolgreich.

Während ihre Schwester Wilhelmine in Bayreuth das Geld lediglich in den Konsum steckte, investierte Friederike Louise in ihre Betriebe in Unterschwaningen und Weidenbach. Somit ist es kein Wunder, dass sie am Ende ihrem Sohn Alexander eine reiche Erbschaft hinterlassen konnte.

Friederike Louise wird geboren am 28. September 1714 in Berlin. Sie ist die zweite Tochter des preußischen Königspaars König Friedrich Wilhelm I. in Preußen und seiner Frau Sophie Dorothea von Hannover. Während ihre beiden Geschwister – Wilhelmine von Bayreuth und Friedrich der Große – in den Fokus der Mutter geraten, die eine Doppelhochzeit mit dem englischen Königshaus plant, wird Friederike „ein Liebling des Vaters“ (Arno Störkel).

Für den König Friedrich Wilhelm war Plusmachen eine königliche Sache, Geld einfahren und nicht Geld ausgeben, auf Kredit leben und den Kreditgebern ausgeliefert sein. Wir können davon ausgehen, dass Friederike Louise die Liebe zum Geld von ihrem Vater gelernt hat.

Geld war es auch, das ihr eine frühe Heirat bescherte. Das Fürstentum Ansbach, ebenfalls aus der fränkischen Linie der Hohenzollern wie das Königtum Preußen – war pleite und brauchte dringend Geld. Eine Hochzeit zwischen Ansbach und Preußen, zwischen Markgraf Carl Wilhelm Friedrich und Prinzessin Friederike Louise wurde arrangiert.

Drahtzieher auf preußischer Seite, so Störkel, war Friedrich Heinrich Graf von Seckendorff, auf ansbachischer dessen Neffe Christoph Ludwig von Seckendorff und Herr von Brehmer, Graf Castell aber dagegen.

Die Braut bekam nicht nur eine hohe Mitgift, sondern der Bräutigam auch ein gewaltiges Darlehen: 200.000 Taler oder – umgerechnet – 300.000 Gulden.

Da der Markgraf Carl der einzige Erbe aus dem Hause Ansbach war, bekam Preußen als Sicherheit mögliche Zugriffsrechte auf das Fürstentum Ansbach, falls Friederike Louise keine Söhne gebären würde.

So kam es schließlich auch, allerdings mit Verzögerung: Erst 62 Jahre später, in der darauf folgenden Generation. Ihr Sohn Carl August, der Erbprinz, stirbt mit vier Jahren, der zweite Sohn, Christian Friedrich Carl Alexander, hatte keine Kinder.

Also: Im Alter von 14 Jahren heiratet Friederike Louise. Eine Woche lang dauern die Feierlichkeiten, die sich zwischen der Abkündigung in der Garnisonskirche von Potsdam am 22. Mai bis zur Auskleidung („Braut und Bräutigam zu Bette bringen“) am 30. Mai 1729 in Berlin erstrecken.

Mit der Huldigung ihres Mannes, des Markgrafen Carl, am 28. Juli 1729 auf dem Marktplatz in Ansbach (heute Martin-Luther-Platz), war sie dann endgültig offizielle Markgräfin von Ansbach.

Genau ein Jahr später kommt der König Friedrich Wilhelm zu Besuch, um die Tochter zu sehen und um sich über die Rückzahlung seines Darlehens zu erkundigen.

Was er sieht, gefällt ihm nicht. Denn zwischen dem Mittagessen auf dem schönen Marktplatz in Feuchtwangen und der Hirschjagd bei Crailsheim gibt der König seinem Schwiegersohn gute Ratschläge zum „besseren Wirtschaften“.

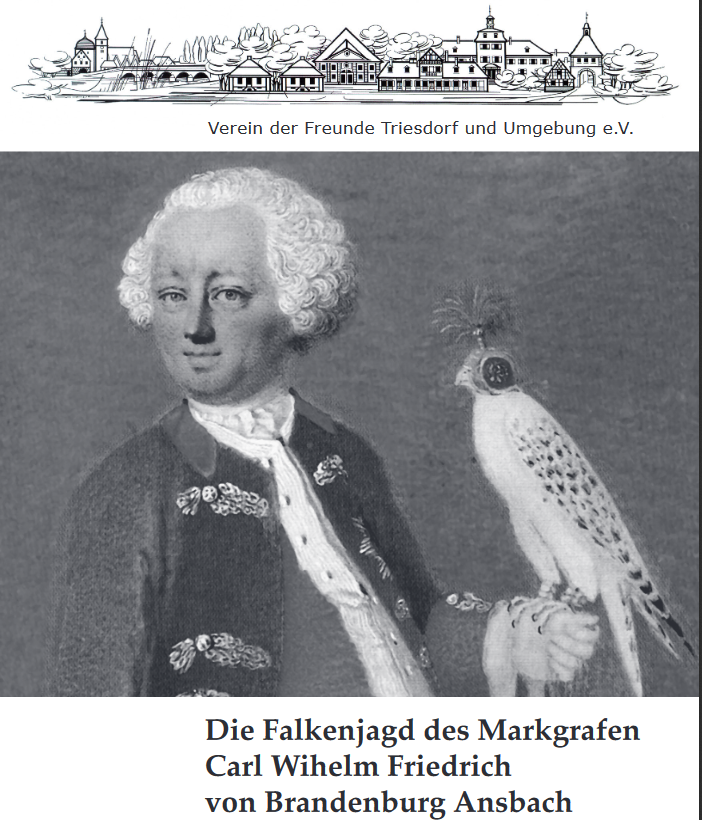

Wie allerdings Friedrich Heinrich Graf von Seckendorff an den kaiserlichen Hof in Wien schreibt, verlässt der König nach einer Falkenjagd in Triesdorf das Fürstentum Ansbach nicht ohne vorher noch kurz Station in Schwaningen zu machen. Klar, seine Tochter erzählte ihm wahrscheinlich schon von ihrem Projekt, ihren künftigen Witwensitz zu einem Mustergut, einer ertragreichen Ökonomie, auszubauen.

Es ging hier nicht um Repräsentation allein, es ging hier vor allem ums Geld verdienen, „Plusmachen“, ganz im Sinne des Vaters.

Ob dies gelang, scheint nach dem Urteil von Arno Störkel nicht gewiss zu sein. Denn Schwaningen „wurde Spielwiese und später auch echter Wirtschaftsstandort“. Besonders ging es hier um die von ihr gegründeten Schlossbrauerei. „Mit Bier wurde im Fürstentum eine Menge Geldes gemacht, denn es war der gewöhnliche Trunk des gemeinen und mittleren Standes.“ Besser, um die Brauereien: Es kam noch eine zweite in Weidenbach dazu.

Denn eigentlich geht es hier um eine moderne Wirtschaftsgeschichte von Absatz und Wirtschaftswachstum, was natürlich ein Historiker – er ist ja kein Betriebswirt – so nicht sieht.

Die zahlreichen Falkner in Triesdorf, dem Sitz der von Markgraf Carl Wilhelm Friedrich neu aufgebauten Falknerei im heutigen Roten Schloss, hatten großen Bierdurst. Der Marketender zu Triesdorf baut sich in Weidenbach ein neues Haus und schenkt Bier aus Schwaningen aus. Also Bier von Ihrer Hoheit, der Markgräfin. Weil dort wahrscheinlich die Falkner verkehren, heißt das Lokal bald „Gasthaus zum Falken“.

Weil aber der Absatz so erheblich ist, gründet der Markgraf in Weidenbach-Triesdorf, auf halber Strecke zwischen Weidenbach und Triesdorf also, eine eigene Brauerei. Vielmehr, er lässt gründen. Der Auserwählte ist ein Günstling, der Obristfalkenmeister Ernst Anton Wilhelm von Heydenab. Dazu lässt er eigens die neue Brauerei an die Wasserleitung aus dem Wald bei Großbreitenbronn (Tiergarten) anschließen.

Und wie reagierte die Markgräfin? Zwischenzeitlich, nachdem der Sitz der Falknerei nach Gunzenhausen verlegt worden ist, jedenfalls dort ein zweites Falkenhaus gebaut wurde, beliefert sie auch dort den Markt: Das Gunzenhäuser Gasthaus zum Falken.

Schließlich, fast zwanzig Jahre später, kauft sie das Konkurrenzunternehmen in Weidenbach auf. Und lässt, damit die Biertrinker gut über den Sommer kommen und reichlich Gerstensaft fließt und Gewinne sprudeln, einen gewaltigen Felsenkeller im Triesdorfer Tiergarten graben. Denn vor der Erfindung der Kältemaschine von Carl Linde fand die Bierbrauerei nur von Michaeli bis Georgi statt (23. April bis 29. September). Das Bier aus dem Keller heißt Lagerbier, heute auch Kellerbier.

Insgesamt also eine unternehmerische Entscheidung: Die Markgräfin als Unternehmerin!

Leider hat Arno Störkel diese spannende Geschichte nicht erzählt, viel zu sehr war er damit beschäftigt, Friederike Louise als traurige Gestalt und Opfer der Umstände zu zeichnen. Da er dennoch sehr fleißig Quellen gesucht und gefunden hat, diese auch akribisch notierte, kann der Leser seines Buchs sich auf die Spurensuche einer eigenständigen Frau machen.