„Den 29. July [1730] hielten sich ihro mayestet in Triesdorff annoch auff, funden den orth selbst wegen situation und der plantagen sehr angenehm. Divertierten sich nachmittag mit der falckenbeitz, aber nur dem herrn marggraffen von Anspach zu gefallen, als welcher sich in diese jagd so verliebet, daß er selbst einen falckenmeister mit abgibt und den vogel auf der hand führet.“

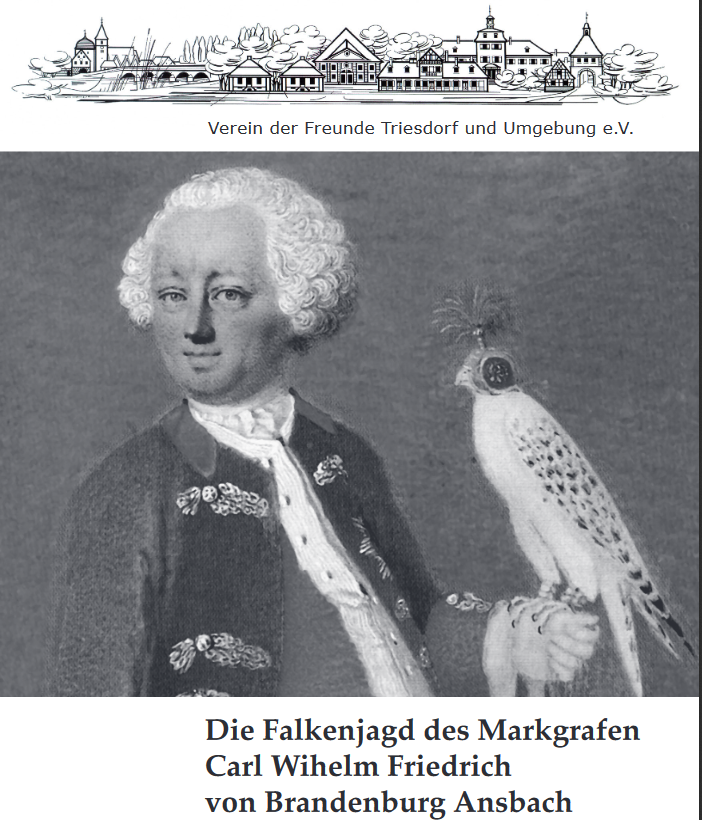

Das schreibt Friedrich Heinrich Graf von Seckendorff-Gutend, der kaiserliche Gesandte, über Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach an seinen Auftraggeber Kaiser Carl VI. von Habsburg nach Wien, als dieser König Friedrich Wilhelm I. in Preußen auf seiner Reise nach Süd- und Westdeutschland samt Entourage begleitete.

Bildlich festgehalten ist dieses Ereignis auf der bedeutenden Teetischplatte, eine Ansbacher Fayence der Grünen Familie, welche heute im Keramikmuseum Ludwigsburg – untergebracht im Neuen Corps des Logis des Schlosses – ein eher unscheinbares Schicksal fristet.

Es ist wahrscheinlich, dass Markgraf Carl seinem Hausmaler den Auftrag erteilte, anlässlich des Besuchs des frisch vermählten Herzogs Carl Eugen von Württemberg, ihm dieses Geschenk zu machen. Und dies 14 Jahre nach dem Ereignis.

Markgraf Carl bot seinen Besuchern mit der Präsentation der Falkenjagd in Triesdorf ein großartiges und denkwürdiges Ereignis.

Und diese waren damit offenbar wenig vertraut. Sie kannten nicht die Beschreibung der Falkenjagd des byzantinischen Kaisers Manuel I. Komnenos (1143-1180). Und doch inszenierte der Ansbacher Markgraf zu Ehren seines Schwiegervaters dieses großartige Schauspiel, um zu zeigen, wer er ist und was er kann.

Er wollte seinen Standpunkt klar machen. Schließlich war er selbst Reichsfürst und wollte sich nicht dem preußischen König unterwerfen.

Mochte der König auch Schwiegervater und Gläubiger sein und der Markgraf Vollwaise, gerade volljährig und hoch verschuldet. Es war nicht der Markgraf selbst, der das Fürstentum an den Rand der Insolvenz trieb, vielmehr übernahm er das Markgrafentum Brandenburg-Ansbach von seiner Mutter Christiane Charlotte in finanziell äußerst desolatem Zustand. Schon sie begann mit dem Programm des Wirtschaftswachstums, war doch schließlich Wachstum das Konzept der Aufklärung.

Markgraf Carl war Unternehmer, investierte das Darlehen seines Schwiegervaters in seine diversen Projekte und benutzte die Falkenjagd, um sich im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bekanntzumachen und zu positionieren.

Bei dieser Vorstellung dabei war übrigens auch der Neffe des Grafen Seckendorff, Christoph Ludwig von Seckendorff-Aberdar, der später der Projekte Macher des Markgrafen werden sollte.

Dass die Falknerei nicht lediglich sein privates Vergnügen war, welches Unsummen verschlang, also Sport, sondern auch ein Unternehmen war, welches Geld einspielen sollte, also Investition, soll hier lediglich als These aufgestellt sein.

Im Triesdorfer Heft Nr. 10 des Vereins der Freunde Triesdorf und Umgebung e. V. nähern sich eingängig Werner Mühlhäußer, Arno Störkel und Wolfgang Wüst dieser Frage aus unterschiedlichen Richtungen.

Jedenfalls bot die Falknerei (und das Gestüt) vielen Menschen Arbeit und gab diesen neue Hoffnung, wie eine exemplarische Untersuchung beim Bau des Pfarrhauses in Weidenbach 1740/41 zeigt. Diese Politik des schuldenbasierten Wirtschaftswachstums hält bis heute an. Dass Markgraf Carl letztlich mit seiner Politik insgesamt scheiterte, ist eine Tatsache. Allerdings: Scheitern kann nur, wer Pläne hat.

Seit 2016 gehört die Falkenjagd zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. In dem dafür ausschlaggebenden Gutachten, welches die Republik Österreich einreichte und die Jagdexpertin Sigrid Schwenk schrieb, wird jedenfalls auf den Beitrag des Ansbacher Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich zur Falkenjagd ausdrücklich hingewiesen..