| ANSBACH – Progressives Sommertheater im konservativem Ansbach unter freiem Himmel. Das https://www.theater-ansbach.de/ gibt aktuell ein Spektakel über Markgraf Alexander, Mademoiselle Clairon und Lady Craven. Es wird im Alten Posthof getanzt, gesungen, drei Musikerinnen spielen E-Cembalo, Cello und Blockflöte. Und noch dazu wird mit dem Feuer gespielt (wundervoll: Joana Tscheinig). |

Wer sich jetzt vorstellt, dass das Ganze nur ein Spaß ist, irrt sich gewaltig. Klar, es ist auch ein Spaß. Es ist aber auch ein Stück Heimatgeschichte. Ein Stück, das einen Politiker auf die Bühne stellt – auch ein Markgraf muss als solcher angesprochen werden -, der seiner Sache nicht gewachsen ist und folglich die Sache hinwirft und die Flucht ergreift. Lady Craven siegt über Mlle. Clairon Ob es jetzt die Craven ist, wie es immer wieder heisst und auch im Stück thematisiert wird, die ihm den Verkauf seiner Territorien Ansbach, Bayreuth und Sayn-Altenkirchen an Preußen schmackhaft macht oder gar einredet, muss offen bleiben. Viel wahreinlicher ist – und das ist das Ergebnis der neuesten Forschung -, dass der Rücktritt als Landesfürst vielmehr die eigene Entscheidung des Markgrafen Alexander selbst war. Die Lady Craven gab nur die günstige Gelegenheit ab. Es ist halt so einfach, sich als Opfer der Umstände zu begreifen und die Verantwortung anderweitig zu deponieren. Das Spektakel um Markgraf Alexander und seine beiden Mätressen Clairon und Craven – offiziell: C. C. Mätressen. Ein dokumentarisches BaRockmusical – ist keine schwere Kost und liegt nicht schwer im Magen. Im Gegenteil. Es ist wie ein Nachtisch. Eine feine Sache! Allerdings ohne Nachschlag. Eine Zugabe gibt es nämlich nicht. Schade! Wer mehr sehen will, kann sich noch eine zweite Theaterkarte kaufen und noch einmal das Theater besuchen. Warum nicht? Weitere Vorstellungen sind am 21.,22.,23. und 24. Juli 2022. Carl-Alexander Mavridis |

Teetischplatte mit Falkenjagd auf Reiher in Landesausstellung Ansbach

ANSBACH/TRIESDORF – Die Landesausstellung thematisiert aktuell in Ansbach die Falkenjagd des Wilden Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach (1712-1757). Gezeigt wird dabei in einer Vitrine die bedeutsame Ansbacher Fayence mit Darstellung einer Falkenjagd auf Reiher zu Triesdorf. Diese Teetischplatte hat tatsächlich ihren festen Platz im Keramikmuseum in Ludwigsburg.

Diese Ansbacher Fayence zeigt wahrscheinlich diejenige Falkenjagd des Markgrafen, die der Fürst zur Feier des Besuchs seines Schwiegervaters und preußischen Königs, Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg-Preußen, am 29. Juli 1730 veranstaltete. Gefertigt hat dieses Meisterwerk vermutlich der ehemalige Meißener Porzellanmaler Carl Heinrich von Löwenfinck, der 1740 in der Fayencefabrik in Ansbach tätig war.

Jetzt stellt sich die Frage, warum diese Teetischplatte dann zehn Jahre nach dem Ereignis gefertigt wurde. Der heutige Standort in Ludwigsburg gibt den entscheidenden Hinweis. Denn Ludwigsburg war zeitweise die Haupt- und Residenzstadt des Herzogtums Württemberg.

Falkenjagd ist politisches Instrument

Im Jahr 1737 bestieg Carl Eugen von Württemberg im Alter von neun Jahren als Herzog den Thron und kam 1741 zur Erziehung an den Hof von König Friedrich II. von Brandenburg-Preußen nach Berlin. Auf dem Weg dorthin lernte er seine künftige Frau Elisabeth Friedrike Sophie von Brandenburg-Bayreuth kennen. Da bei der Triesdorfer Falkenjagd 1730 auch König Friedrich II. dabei war, damals freilich noch als Kronprinz, sollte die Teetischplatte also an die enge Verbindung von Ansbach und Berlin erinnern.

In dem Triesdorfer Heft Nr. 10 stellt Horst von Zerboni einleitend die Frage, wie denn die Falkenjagd des Markgrafen Carl zu beurteilen wäre. War sie fürstliches Hobby? Oder Sport? Oder staatliche Notwendigkeit? Wir sehen an der Ansbacher Teetischplatte jedenfalls, dass die Falkenjagd als politisches Instrument gebraucht wurde.

© Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart | Foto: P. Frankenstein/H. Zwietasch

Quelle: Verein der Freunde Triesdorf und Umgebung e. V., (Hg.), Die Falkenjagd des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach, Triesdorf 2018 (=Triesdorfer Heft Nr. 10 mit Texten von Sigrid Schwenk, Arno Störkel, Wolfgang Wüst und Werner Mühlhäußer und weiterführender Literatur).

Wanderung auf den Spuren des Wilden Markgrafen nach Georgenthal

Auf den Spuren des Wilden Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach:

Der Historische Verein für Mittelfranken organisiert eine Wanderung mit Oskar Geidner aus Wolframs-Eschenbach. Es geht durch den Mönchswald mit Lindenbühl und Georgenthal. Treffpunkt ist am Samstag, dem 9. April 2022 um 10 Uhr in Haundorf bei Gunzenhausen an der Kirche St. Wolfgang.

Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Ansbach, heute bekannt als Wilder Markgraf, der mit der preußischen Prinzessin Friederike Louise im jugendlichen Alter vermählt worden war, wandte sich zugleich auch anderen Frauen zu und heiratete möglicherweise sogar nichtoffiziell Elisabeth Wünsch, die Tochter eines Mühlknechts von der Weinzierleiner Mühle nahe Roßtal. Der Ritter von Lang bezeichnet sie in seinem berühmten Aufsatz über das Ansbach des 18. Jahrhunderts als „ländliches Mädchen“ und „blonde Schönheit“, ohne sie allerdings mit Namen zu nennen.

Elisabeth Wünsch lernte den Markgrafen Carl in Ansbach kennen – oder er sie -, kam zuerst ins Ansbacher Schloss, wohnte dann auf Schloss Georgenthal und zog schließlich 1752 nach Schloss Wald bei Gunzenhausen; zwischen 1734 und 1748 gebar sie dem Markgrafen Carl vier Kinder. Auf Betreiben des Markgrafen wurden die beiden natürlichen Söhne mit dem Namen Falkenhausen ausgestattet und anschließend in den Reichsfreiherrenstand erhoben. Der ursprünglich gewünschte Name war ja schon vergeben: Der Kaiser selbst führte den Titel Graf von Falkenstein.

„Um die finanzielle Ausstattung von Mutter Elisabeth [genannt die Madame de Falckenstein] und den … Kindern aus seiner Nebenverbindung war der Markgraf väterlich besorgt. [Tatsächlich muss man diese Konstellation als Nebenfrau und Nebenfamilie bezeichnen!]

Die Mutter bezog eine monatliche Zahlung von 500 fl.

Die Tochter Eleonore erhielt als Heiratsausstattung einen Betrag von 30.000 fl. Gut genug ausgesteuert also, um mit einem „jungen Baron von Nostitz“ (Ritter von Lang) verheiratet zu werden. Die andere Tochter starb schon im Kindesalter.

Von den beiden Söhnen erhielten

Friedrich Carl [1. Falkenhausen] Thürnhofen [bei Feuchtwangen], im Wert von 50.000 fl, Erträge von 913 fl. Trautskirchen, im Wert von 90.000 fl., Erträge von 2.000 fl., ½ von Biebersfeld, im Wert von 20.000 fl, Erträge von 483 fl. und

Friedrich Ferdinand Ludwig [der jüngere Falkenhausen] Laufenbürg, im Wert von 50.000 fl., Erträge von 1.153 fl; Wald [bei Gunzenhausen], im Wert von 75.000 fl, Erträge von 1.653 fl, ½ von Biebersfeld, im Wert von 20.000 fl, Erträge von 483 fl. Hinzu kamen noch Waldungen und Weiher.“ (Werzinger, S. 173f.)

Quellen:

Siglinde Buchner, Die Kinder des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich, in: Gunzenhausen – Fürstliche Residenz unter Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach (reg. 1729-1757), hg. von Werner Mühlhäußer u. a., Schrenk-Verlag: Gunzenhausen 2007, S. 31-68

Carl Heinrich Ritter von Lang, Geschichte des vorletzten Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, Carl Brügel: Ansbach 1848

Dieter R. Werzinger, Die zollerischen Markgrafen von Ansbach Verlag Degener & Co.: Neustadt/Aisch 1995

Einstieg in den Kulturtourismus in Ansbach mit exklusiver Stadtführung

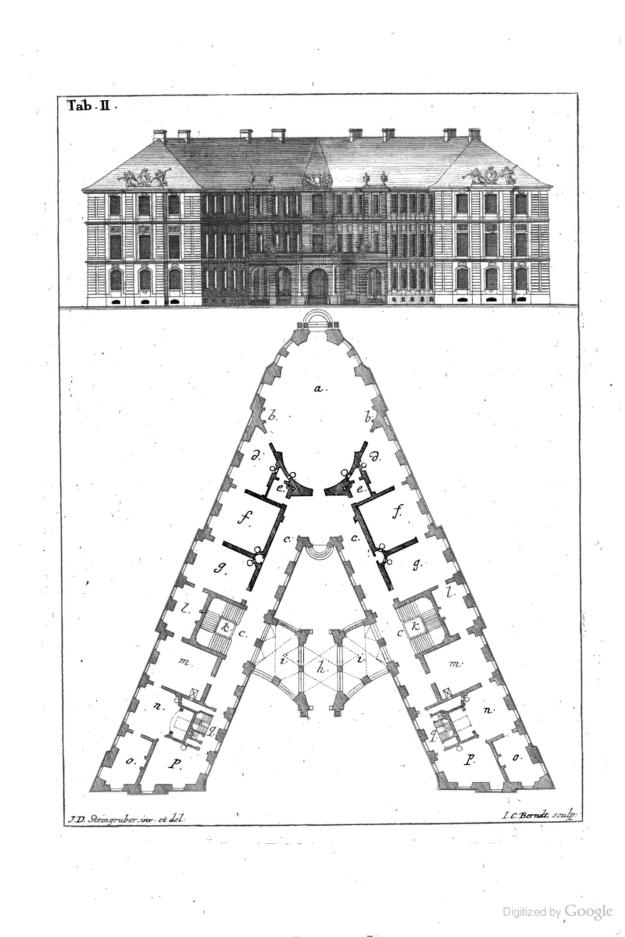

ANSBACH – Einstieg in den Kulturtourismus: Museumsdirektor und Stadtarchivar Dr. Wolfgang Reddig bietet eine Spezialführung durch das Ansbach des 18. Jahrhunderts an. „Auf den Spuren Johann David Steingrubers durch Ansbach – Architektur zur Blütezeit der [Haupt- und] Residenzstadt“ lautet das Thema dieser besonderen Stadtführung.

Die historische Wanderung beginnt am Freitag, dem 25. März 2022 um 14 Uhr. Der Treffpunkt ist mit der Buchhandlung Seyerlein (Karlstraße) sehr gut gewählt. Denn tatsächlich sind die Hauptwerke des markgräflichen Bauinspektors in Ansbach vor allem in der Karlstraße.

Insbesondere Steingrubers eigenes Wohnhaus, das Palais Schlammersdorf, die Karlshalle und das Redoutenhaus am Karlsplatz. Veranstalter dieses exklusiven Stadtrundgangs durch Ansbach ist der Historische Verein für Mittelfranken.

Johann David Steingruber 1702-1787 war aber nicht nur als markgräflicher Hofbaumeister im Markgraftum Ansbach tätig. Tatsächlich aus ganz Franken – und darüber hinaus – nahm er zahlreiche Aufträge von den unterschiedlichsten Bauherren herein und betätigte sich somit auch als Bauunternehmer. Die große Gedenkausstellung 1987 in Ansbach zeigte sein Leben und sein Werk in seiner großen Vielfalt.

So war der Hofbaumeister auch als Architekturtheoretiker tätig und veröffentlichte etwa das Architectonische Alphabet, welches bei Johann Gottlieb Mizler in Schwabach 1773 verlegt wurde. Die hervorragende Qualität dieses Werks zeigt sich in der Tatsache, dass das weltberühmte Metropolitan Museum of Art in New York in der Abteilung Prints und Photographs dieses Buch Steingrubers in der Ausstellung präsentiert und auch im offiziellen Ausstellungskatalog zeigt. Das Stadtarchiv Ansbach verfügt ebenfalls über ein Exemplar.

Das Architektonische A von J. D. Steingruber. Siehe: https://archive.org/details/bub_gb_SUBJAAAAcAAJ/page/n35/mode/1up

Neben der Abbildung des „Architektonischen As“ schreibt Nora B. Beeson 1972 „This plate from Johann David Steingruber‘s Architectonisches Alphabet, from an edition published in 1773, shows a design for a building in the shape of an A.“ Tatsächlich diskutiert der Ansbacher Hofbaumeister in seinem Buch die Möglichkeiten, Häuser nach lateinischen Buchstaben zu bauen, um somit die Initialen von Bauherren in die Landschaft zu setzten. Josef Maier schreibt 1987 dazu: „Besonders sinnreich … sind die Schlösser, die Steingruber nach dem Signet des Markgrafen Christian Friedrich Carl Alexander und dessen Gemahlin Friderica Carolina entwickelt.“

Es wäre schön, wenn die Stadt Ansbach mit dem Stadtarchiv als ausführendes Organ dieses Architectonische Alphabet in einer Neuauflage mit Einführung der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen könnte. Das hätte den Vorteil, dass die Buchhandlung in der Ansbacher Karlstraße dieses Buch Steingrubers auch in der Auslage hätte. Und zudem die Landesausstellung in Ansbach mit einer Begleitmaßnahme lokale Unterstützung erleben würde.

Quellen:

Nora B. Beeson, Guide to The Metropolitan Museum of Art, New York 1972, S. 263

Josef Maier (Bearbeiter), Johann David Steingruber 1702-1787 Leben und Werk, Ausstellungskatalog, Ansbach 1987, S.141

Thema der Bayerischen Landesausstellung in Ansbach: Ansbach-Preußen

Die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach wird sich dem Thema Ansbach-Preußen widmen. Ab dem 25. Mai in der Orangerie der Haupt- und Residenzstadt Ansbach (bis 06. November).

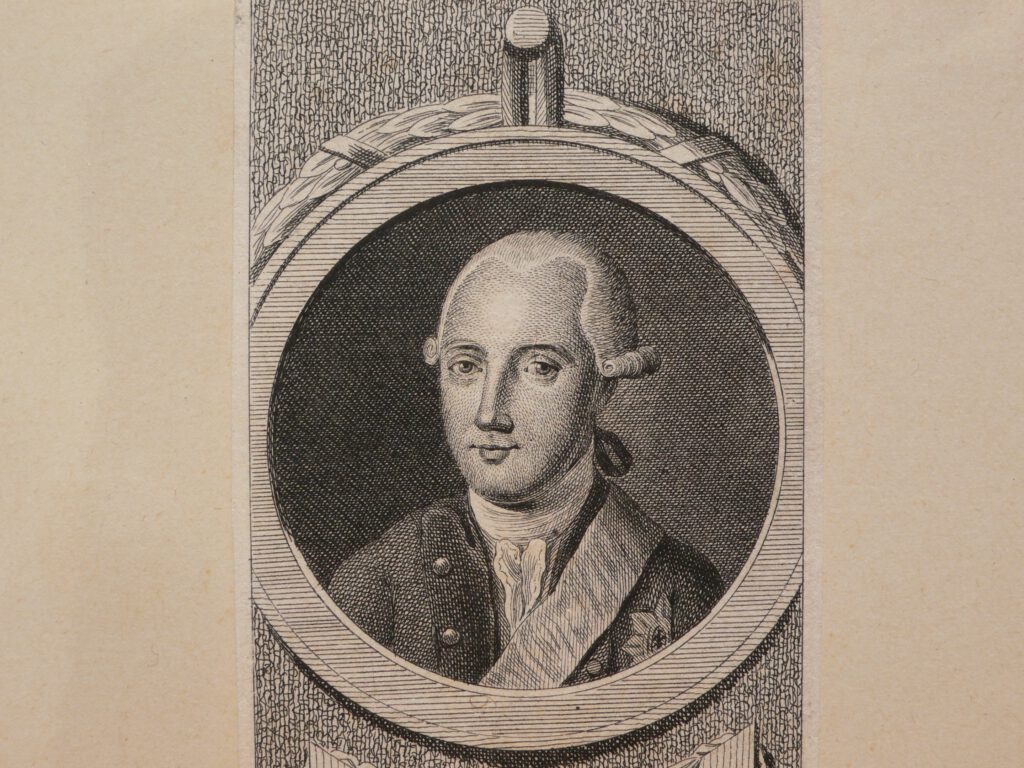

Friederisiko hieß 2012 eine große Ausstellung zum 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen in Potsdam. Dabei wurde damals das Thema Preußen-Ansbach gestreift. Wenngleich nur ganz kurz und mit schroffem Kommentar. Ein Bild von Markgraf Alexander – und noch dazu nur eine Kopie nach einem Bild des Ansbacher Hofmalers Friedrich Gotthard Naumann – musste genügen.

Dazu folgender Text: „Der Markgraf aus der fränkischen Linie der Hohenzollern ist ein Neffe Friedrichs. Gerne weilt er monatelang in Berlin. 1769 ist er gleich zweimal im Neuen Palais. Das Regieren liegt ihm nicht, und 1791 verkauft er seine Länder an Preußen.“

Jetzt, zehn Jahre später, gibt es in Ansbach die Chance, dieses sehr schräge Geschichtsverständnis zum Thema Ansbach-Preußen gerade zu ziehen. Ob allerdings die Landesausstellung in Ansbach dieses Thema intensiv bearbeiten wird, ist noch nicht geklärt. Wir werden sehen: Ab dem 25. Mai in der Orangerie der Haupt- und Residenzstadt Ansbach (bis 06. November).

Es stellt sich natürlich die Frage, wie der Markgraf Alexander, obwohl ihm wenig an Politik lag, wie in Potsdam 2012 behauptet, es fertigbrachte, dann seine Länder, also die Fürstentümer Ansbach, Bayreuth und die Grafschaft Sayn-Altenkirchen im Westerwald, an Preußen zu verkaufen. Ist denn dieser Verkauf selbst keine Politik? Klar, immer noch hält sich die Behauptung, hauptverantwortlich für die Abdankung sei seine englische Mätresse Lady Craven.

So schreibt Dr. Günther Schuhmann 1956: „Ausschlaggebend aber war letztlich der beherrschende Einfluß der eigennützigen Lady Craven auf den Fürsten. Sie schürte in ihm Übrerdruß und Unzufriedenheit an der Regierung und nährte den Gedanken an einen geruhsamen und glücklichen Lebensabend in England.“ Es wäre jetzt an der Zeit, diese Frage in der Öffentlichkeit im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung intensiv zu diskutieren.

Quellen:

Günther Schuhmann, Markgraf Alexander von Ansbach-Bayreuth 1736-1806, Ausstellungskatalog, hg. von der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen/Bayerisches Staatsarchvi Nürnberg, Ansbach 1956, S. 32: X. Abdankung, letzte Lebensjahre in England, Tod

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hg.), Friederisiko – Friedrich der Große, Begleitheft zur Ausstellung, Berlin 2012, Nr. 110: Christian Friedrich Karl Alexander von Brandenburg-Ansbach.

Theater Ansbach bringt Markgraf Alexander auf die Bühne

Das Theater Ansbach bringt den Markgrafen Alexander und seinen Hof auf die Bühne. Über Markgraf Alexander stellt der Verein der Freunde Triesdorf und Umgebung noch rechtzeitig vor der Premiere ein neues Triesdorfer Heft vor, welches neue wissenschaftliche Erkenntnisse u.a. über das markgräfliche Theater der Lady Craven in Ansbach und Triesdorf liefert. Und den Beitrag der Mlle. Clairon am Ansbacher Hof in Verbindung mit dem Grafen von Saint-Germain neu einordnet.

C.C. Mätressen heißt das Stück und beschäftigt sich mit den beiden internationalen Mätressen des Fürsten, der Mademoiselle Clairon aus Paris und der Engländerin Lady Craven. Premiere ist am 30. Juni 2022. Das Spektakel steht dann bis zum 24. Juli auf dem Spielplan.

Angelegt ist die Produktion als Sommertheater im Innenhof der Alten Post zu Ansbach. Die Ankündigung im aktuellen Spielplan feiert die Veranstaltung als „dokumentarisches BaRockmusical zur großen bayerischen Landesausstellung >Typisch Franken<“. Autoren des Spektakels sind der Intendant des Theaters Axel Krauße, der auch die Regie führt, und Peter Sindlinger. Die Beschäftigung mit dem markgräflichen Stoff ist aber nicht neu. Schon Gerd Scherm aus Binzwangen schrieb in der jüngsten Vergangenheit für das Theater Ansbach ein Schauspiel. Und Michael Kämmle aus Behringersdorf legte für den Fränkischen Sommer ein Singspiel vor.

So ganz dokumentarisch, wie man in Ansbach möchte, kann das aktuelle Stück aber gerade nicht sein. So hielt sich doch der Hof des Markgrafen Alexander nicht in Ansbach auf, sondern in Triesdorf. Sicher, auch in Ansbach gibt es bis heute Relikte, welche an die Mätressen des Markgrafen erinnern.

So ist die Mademoiselle Clairon für den Bau des römisch-katholischen Bethauses (heute: Karlshalle) veranwortlich.

Und die Lady Craven spielte auch in Ansbach Theater. Klar, die Craven gründete ja das Neue Theater der Gesellschaft von Ansbach und Triesdorf. Das Schlosstheater war schon vorher in der alten markgräflichen Wagenremise eingerichtet worden, dort, wo heute die Staatliche Bibliothek (Schlossbibliothek) untergebracht ist.

Die Hofkapelle Ansbach spielte in Triesdorf

Aber die Musik spielte tatsächlich nicht in Ansbach, sondern in Triesdorf. Hier inszenierte die englische Lady Craven eine französische Oper im Heckentheater zu Triesdorf, um ihren Sieg über die Mademoiselle Clairon zu demonstrieren. Sogar mit „Pauken und Trompeten“ und somit in großer Besetzung der Hofkapelle Ansbach. Es existiert „eine detaillierte Beschreibung“ (Renate Schusky) eines ungenannten Journalisten, welche im überregionalen Journal Deutsches Museum 1787-1789 abgedruckt wurde. Vielleicht war es auch ein selbst geschriebener PR-Beitrag, direkt von der Lady Craven also. Sie war ja von Beruf aktive Schriftstellerin und nicht, wie die Clairon, ehemalige Schauspielerin.

Das Stück im Gartentheater zu Triesdorf (Heckentheater) wurde gegeben am 23. Juli 1787. Der im ganzen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bekannte Dichter Johann Peter Uz aus Ansbach steuerte sogar einen Prolog auf Deutsch bei. Es galt, dem anwesenden Volk mitzuteilen, dass der Markgraf Alexander mit diesem Triumph der Craven über die Clairon völlig einverstanden war. Denn das Stück, welches auf die Gartenbühne kam, war Henri IV oder Die Jagdlust und bezog sich also auf die Lust des Markgrafen, der Jagd. Die Musik dazu machte die Gräfin Maria Theresia Ahlefeldt, die am Hof des Markgrafen Alexander von Ansbach lebte und später nach Kopenhagen ging, an der „ihr Mann als Intendant des königlichen Theaters wirkte“ (Michael Kämmle, Lexikon Fränkischer Musiker, hg. vom Fränkischen Sommer, Ansbach 2012).

Markgraf Alexander war also nicht nur als eifriger Jäger und wilder Reiter Freund der großen Jagd. Er war auch womöglich großer Freund der Kunst, immerhin aber fleißiger Kulturgänger. Wahrscheinlich würde er heute als Kulturtourist auch die Produktionen am Theater Ansbach anschauen. Wenn er nicht gestorben wäre: 1806, in England, im Exil.

Literatur:

Johann Jakob Grund, Malerische Reise eines deutschen Künstlers nach Rom, Wien 1789 (Nachdruck)

Susanne Franke, Die Reisen der Lady Craven durch Europa und die Türkei, Trier 1995

Renate Schusky, Das deutsche Singspiel im 18. Jahrhundert, Bonn 1980

Arno Störkel, Fürstliche Jagd im barocken Franken, Bayreuth 2012

Johann Peter Uz, Sämtliche Poetische Werke, hg. von August Sauer, Darmstadt 1964

Verein der Freunde Triesdorf und Umgebung e. V. (Hg.), Triesdorf in Weidenbach, 2. Auflage, Gunzenhausen 2013

Fürst Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein im ansbachischen Exil

Ein Beitrag von Günther Grünsteudel, Universität Augsburg

UNTERSCHWANINGEN – Fürst Kraft Ernst (1748–1802; reg. seit 1773) regierte das kleine Fürstentum Oettingen-Wallerstein beinahe drei Jahrzehnte. Neben seiner Leidenschaft, Bücher und Kunstwerke aller Art im großen Stil zu sammeln, machte er vor allem dadurch von sich reden, dass er eine Hofkapelle unterhielt, die unter Musikfreunden wie Kritikern einen klingenden Namen hatte und deren bedeutendster musikalischer Leiter, Antonio Rosetti (1750–1792), zu Lebzeiten auch in den europäischen Musikmetropolen in einem Atemzug mit den wichtigsten Komponisten der Zeit genannt wurde. Zum benachbarten Ansbacher Hof bestanden – nicht nur in musikalischer Hinsicht – enge Kontakte.

Ab der letzten Dekade des 18. Jahrhunderts wurde ganz Europa von den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem revolutionären Frankreich und wechselnden Koalitionen der übrigen europäischen Mächte erschüttert („Koalitionskriege“). Seit der Mitte der 1790er Jahre hielten französische Truppen zeitweise beträchtliche Teile Süddeutschlands besetzt. Zweimal sah sich Fürst Kraft Ernst in dieser Zeit gezwungen, außer Landes zu gehen. Beide Male zog er sich auf das Territorium des ehemaligen Fürstentums Ansbach zurück, das Markgraf Alexander (1736–1806; reg. seit 1757) 1791 zusammen mit dem Fürstentum Bayreuth gegen eine lebenslange Pension an Preußen verkauft hatte. Preußen seinerseits war seit dem Baseler Sonderfrieden von 1795 neutral.

Im Frühjahr 1796 überquerten französische Truppen den Rhein und im August standen sie an Oettingen-Wallersteins Westgrenze. Kraft Ernst floh ins sichere, nur wenige Kilometer jenseits der Grenze gelegene Röckingen am Hesselberg, wo er den Rest des Sommers über blieb und mit seiner Familie sowie Teilen des Hofstaats Schloss Schenkenstein bewohnte. Zwar zogen sich die fremden Truppen schließlich wieder zurück, doch was blieb, war die latente Bedrohung und eine politisch absolut instabile Lage.

Im Juni 1800 musste Kraft Ernst noch ein weiteres Mal vor den Franzosen außer Landes gehen. Mehr als zehn Monate bewohnte die fürstliche Familie das ehemals markgräflich ansbachische Schlossgut (Unter-) Schwaningen. Im Oktober komponierte Hofmusikintendant Ignaz von Beecke (1733–1803) eine Messe, auf deren erster Partiturseite er den genauen Entstehungszeitpunkt und die Zweckbestimmung seines neuesten Werkes notierte: „Missa fatta e finita il 22. d‘ottobre 1800 a Schwaning da me Beecke nel tempo de l‘Emigratione. per passar il tempo, e far Essequirla nel ocasione della pace, che desidera tutta La humanitá.“ (Übersetzung: Messe, komponiert und beendet am 22. Oktober 1800 in Schwaningen von mir, Beecke, während der Zeit der Emigration zum Zeitvertreib und um sie aus Anlass des Friedens aufführen zu lassen, den die ganze Menschheit herbeisehnt).

Der ersehnte Friede wurde erst mehrere Monate später Realität. Am 9. Februar 1801 unterzeichneten die Kriegsparteien im lothringischen Lunéville einen Friedensvertrag, der den zweiten Koalitionskrieg beendete und den Frieden von Campo Formio von 1797 bestätigte. Ende April verließ Fürst Kraft Ernst sein Exil in Unterschwaningen und kehrte nach Wallerstein zurück.

Beeckes Missa Solenne ist in der ehemaligen Hofbibliothek, die heute Bestandteil der Universitätsbibliothek Augsburg ist, erhalten geblieben. Einiges deutet darauf hin, dass es zu der vom Komponisten beabsichtigten Aufführung nach Friedensschluss tatsächlich gekommen ist. Ein vollständiger Stimmensatz, geschrieben von dem Wallersteiner Hofkopisten Franz Xaver Link (1759–1825), wird neben Beeckes autographer Partitur in der ehemaligen Hofbibliothek verwahrt. Aufgrund der Tatsache, dass die Mitglieder der Hofmusik nachgewiesenermaßen das fürstliche ‚Exil’ nicht teilten, fand diese Aufführung wohl aber in Wallerstein statt und nicht in Unterschwaningen.

Literatur:

Günther Grünsteudel, Wallerstein – das „Schwäbische Mannheim“. Text- und Bilddokumente zur Geschichte der Wallersteiner Hofkapelle (1747–1825), Nördlingen 2000

Volker von Volckamer, Aus dem Land der Grafen und Fürsten zu Oettingen – Kalenderbilder und Kalendergeschichten, hg. von der Fürstlich Oettingen-Wallersteinischen Gesamtverwaltung, Wallerstein 1995, S. 155.

aus: Günther Grünsteudel, Fürst Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein im Unterschwaninger Exil, in: Johann Schrenk u. a., Geschichte der Gemeinde Unterschwaningen, Schrenk-Verlag: Gunzenhausen 2009, S. 149-151

Die Markgräfin Christiane Charlotte und ihr Erbprinz Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach

Beitrag von Dr. Andrea Schödl, Tauberfeld

Das Markgrafenehepaar (Friedrich Wilhelm und Christiane Charlotte) hatte drei gemeinsame Kinder: Carl Wilhelm Friedrich (*12. Mai 1712, +3. August 1757), Eleonora Wilhelmina Charlotta (*20. August 1713, +12. Juli 1714) und Friedrich Carl (*25. September 1715, 8. Februar 1716). Nur der erstgeborene Carl Wilhelm Friedrich überlebte das erste Lebensjahr, die beiden jüngeren Kinder verstarben wenige Monate nach ihrer Geburt.

Die Reihe der Taufpaten fürstlicher Kinder ist meist sehr illuster. Christiane Charlotte beispielsweise konnte auf insgesamt zwölf hochrangige Paten zurückblicken. Dabei täuschen die großen Namen oft über die Sachlichkeit des Taufakts hinweg. Er fand wie beispielsweise bei Carl Wilhelm Friedrich im kleinsten Rahmen unmittelbar nach der Niederkunft statt. Lediglich das Markgrafenpaar, der Pfarrer und einige Hofbedienten waren anwesend.

Nur bei wenigen Fürsten sind Details des Taufaktes erhalten und möglicherweise ist die Schilderung dieses Vorgangs beim Ansbacher Erbprinzen einer kleinen Kuriosität zu verdanken. So verwechselte der Pfarrer die Reihenfolge der Namen des Ansbacher Erbprinzen: Eigentlich hätte er nach dem Kaiser Karl VI., dem preußischen König Friedrich I. Und seinen Vater Wilhelm „Carl Friedrich Wilhelm“ heißen sollen. Der Irrtum des Pfarrers entschied allerdings einen andere Reihenfolge, denn das Markgrafenpaar hielt die bei der Segnung genannte Namenskette bei.

Die Erziehung des Erbprinzen Carl Wilhelm Friedrich übernahmen – wie in den meisten fürstlichen Familien üblich – vom Markgrafenpaar ausgesuchte Lehrer: zunächst ab August 1715 der Rektor des Ansbacher Gymnasiums, Johann Andreas Uhl, dann ab Dezember 1717 Clausus Josias von Behr und schließlich ab Mai 1718 der Barockdichter Benjamin Neukirch. Mit dem sechsten Lebensjahr zog Erbprinz Carl Wilhelm Friedrich in das Barockschloss Bruckberg bei Ansbach um, wo er weiter unterrichtet wurde. Dort entwickelte Carl Wilhelm Friedrich, dem das Bücherstudium wenig entsprach, seine Liebe zur Natur und zur Jagd.

Ab Januar 1719 war Johann von Brehmer der Hofmeister des Erbprinzen. Er begleitete ihn auf den obligatorischen Bildungsreisen nach Holland (1725), nach Karlsbad (1726), nach Berlin (1727) und nach Frankreich (1728). Im Todesjahr seiner Mutter 1729 übernahm Carl Wilhelm Friedrich 17-jährig die Regierungsgeschäfte. Er ist bis heute wegen seines aufbrausenden und jähzornigen Charakters als „wilder Markgraf“ bekannt. Viele Schauergeschichten, die Mord und Totschlag nicht ausschließen, ranken sich um ihn. Auch wenn er politisch nicht unbedeutend war, fehlten seinen ökonomischen und sozialpolitischen Projekten im Vergleich zum strategischen Weitblick seiner Mutter die Größe.

aus: Andrea Schödl, Markgräfin Christiane Charlotte – Fürstin, Mutter und Frau, (=Sonderdruck Nr. 7 in der Reihe Triesdorfer Hefte des Vereins der Freunde Triesdorf und Umgebung e. V.), Triesdorf 2009, S. 14f.

Der Graf von Platen in Ansbach und auf Sizilien

Zum 225. Geburtstag von August Graf von Platen-Hallermünde hatte das Theater Ansbach ein Rezital in den Spielplan aufgenommen. Die Veranstaltung fand am 17.10.2021 unter dem Titel „Leben. Liebe. Lieder. 225 Jahre August von Platen. Ein musikalisch-literarisches Fest“ in Ansbach statt.

Direkt vor dem Haus der Volksbildung Ansbach, in dem das Theater seine Spielstätte hat, steht das Denkmal für den Ansbacher Dichter. Die Regie hatte Paul Sonderegger. Mit dabei waren Christian Wagner (Gesang) und Arno Lücke am Klavier.

Hier das nach Paul Sonderegger heute bekannteste Gedicht von August Graf von Platen (* 24. Oktober 1796 in Ansbach, + 5. Dezember 1835 in Syrakus/Sizilien):

DER PILGRIM VOR ST. JUST

24. Februar 1557

Nacht ist‘s, und Stürme sausen für und für./Hispan‘sche Mönche, schließt mir auf die Tür!

Laßt hier mich ruhn, bis Glockenton mich weckt,/der zum Gebet euch in die Kirche schreckt!

Bereitet mir, was euer Haus vermag,/ein Ordenskleid und einen Sarkophag!

Gönnt mir die kleine Zelle, weiht mich ein!/Mehr als die Hälfte dieser Welt war mein.

Das Haupt, das nun der Schere sich bequemt,/mit mancher Krone ward‘s bediademt.

Die Schulter, die der Kutte nun sich bückt,/hat kaiserlicher Hermelin geschmückt.

Nun bin ich vor dem Tod den Toten gleich/und fall‘ in Trümmer, wie das alte Reich.

Es wäre schön, wenn dieser Liederabend ebenfalls in Syrakus gegeben werden könnte. Denn dort steht auch ein Denkmal für den Dichter aus Ansbach.

Falke und Pferd als Symbole für Politik und Kultur

ANSBACH/TRIESDORF – Von 25. Mai bis 6. November 2022 wird sich die Bayerische Landesausstellung in der Orangerie und der Hofkirche St. Gumbertus zu Ansbach mit dem allgemeinen Thema „Typisch Franken?“ beschäftigen. Neben Bier und Bratwurst und Käse und Wein soll dabei auch der Bauherr dieser beiden markgräflichen Prestigebauten, Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach, vorgestellt werden. Markgraf Carl war einer der bedeutendsten Falkner im Europa des 18. Jahrhunderts.

Seit der griechischen Antike ist das Pferd das Sinnbild der realen Macht. Und der reale Machthaber kommt dabei immer auf dem Pferd daher. Der Reiter als Herrscher der Welt. Wir kennen die ikonografische Darstellung etwa Alexanders des Großen auf seinem Pferd Bukephalos. Die Steigerung davon ist die Falkenjagd zu Pferd. Etwa in der Darstellung Königs Konrad der Junge in der Großen Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Die reale Macht, die Politik also, arbeitet somit mit der freien Kultur zusammen und erzeugt dadurch erst ihre Wirksamkeit. Im Gegensatz dazu zog Jesus Christus auf einem Esel in Jerusalem ein, wie es bei den Evangelisten im Neuen Testament steht. Klar, Jesus sagte entsprechend, sein Reich sei nicht von dieser Welt.

Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach sah sich in der Tradition der wirklich Mächtigen und war ausgestattet mit reichlich Sendungsbewusstsein. Dass er seine beiden Söhne nach dem römischen Kaiser und dem mazedonischen König nannte – August und Alexander – zeigt deutlich diese Tendenz.

Bald nach seiner Regierungsübernahme und Tod der Mutter Christiane Charlotte im Jahr 1729, die ja zusätzlich seine Ober=Bevormünderin war, ließ sich der Markgraf in Triedorf ein Falkenhaus erbauen, um dem traditionsreichen Triesdorfer Falkenhof neues Leben einzuhauchen. Und direkt dem Anwesen gegenüber das Haupt- und Landgestüt Triesdorf zur Zucht edler Pferde. Im Umfeld folgte dann später das Reithaus und – durch seinen Sohn Alexander – der Marstall. Somit siedelte Markgraf Carl zwei Betriebe in dem bisherigen Landsitz seiner Mutter an. Die zahlreichen Bauaktivitäten, die diesen massiven Investitionen folgten, zogen nach Triesdorf und Weidenbach in großer Zahl Handwerker an, die durch die staubigen Baustellen durstige Kehlen bekamen.

Es kam also nicht von ungefähr, wenn sich der Marketender zu Triesdorf in Weidenbach ein Gasthaus baute und es dann zum Falken nannte. Die durstigen Falkner zu Triesdorf tranken ihr Bier im Falken zu Weidenbach. Das Bier dazu kam aus der markgräflichen Schlossbrauerei zu Unterschwaningen, wobei der Bräu tatsächlich die Markgräfin Friederike Louise war. Beim Bier wurde wiederum der nächste Auftrag besprochen – und das sogleich abgeschlossene Geschäft mit einem Schnaps besiegelt. Heute ist diese Art von Politik als bürgernah bekannt. Alles ist Kultur, alles ist Politik.